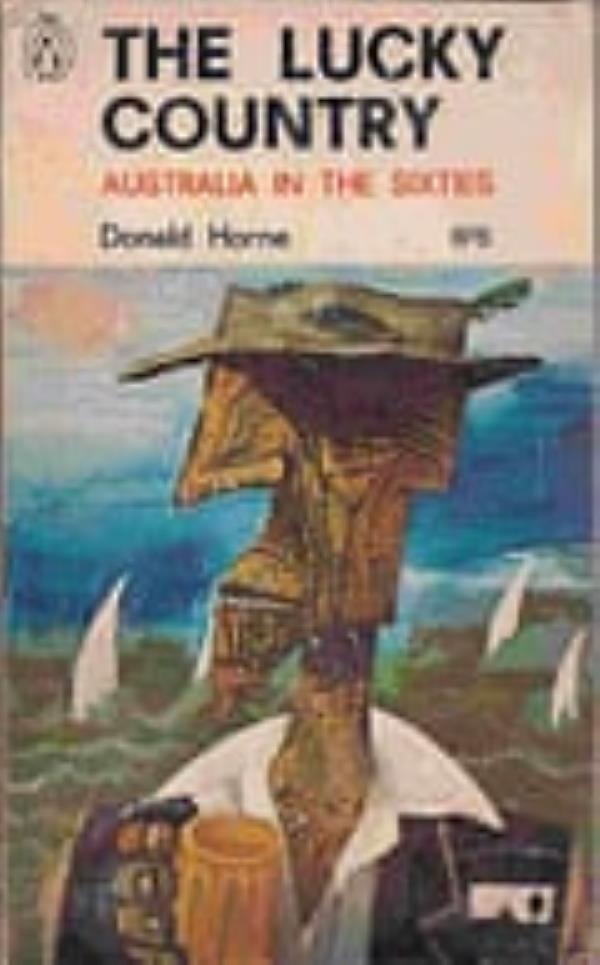

六十年前,企鹅出版了一本小型平装书——唐纳德·霍恩的《幸运的国度:六十年代的澳大利亚》。封面上装饰着一幅委托创作的画像——阿尔伯特·塔克(Albert Tucker)描绘的典型澳大利亚人——男性(当然),可能是一名归国的士兵,衬衫敞开,手里拿着啤酒杯,最上面的口袋里放着黑桃a。面对着熟悉的海蓝色背景,塔克的花岗岩脸澳大利亚人占据了框架,沐浴着阳光。就像霍恩对澳大利亚的描述一样,他似乎也不知道自己是怎么过得这么好。

但在海浪之上,在塔克的澳大利亚小伙的背后,有四艘游艇,帆像鲨鱼一样吓人。如果这是一个天堂,它也被危险尾随,被这个国家的好运即将耗尽的前景所困扰。

霍恩的书捕捉到了澳大利亚未来的不确定性,这种不确定性开始困扰有思想的人,因为他们考虑到国内消费的增长,澳大利亚“近北部”的战争,以及澳大利亚人不能再简单地将自己视为移植的英国人的世界。他精辟的诊断谴责了过去的自满,同时他的一些章节标题——“什么是澳大利亚人?”、《掌权者》和《与亚洲共存》——反映了人们对一个处于巨大变革边缘的社会的预期。

60年过去了,当澳大利亚人全神贯注于生活成本、利率和住房危机的时候,人们很容易忽视霍恩的雄心壮志。他是一位从右翼转向左翼的记者和学者,他敢于提炼国家的现状,探索其未来的可能性,并用生动、辛辣的讽刺散文批评其统治阶级。在一个伟大的概括者的时代,霍恩是一个伟大的概括者:罗宾·博伊德(Robin Boyd)在《澳大利亚的丑陋》(The Australian ugly)中,杰弗里·布莱尼(Geoffrey Blainey)在《距离的暴政》(The Tyranny of Distance)中,随着澳大利亚“新民族主义”的形成,还会有更多的概括者出现。

无论你如何看待霍恩经常被引用的观点,即澳大利亚是“一个幸运的国家,由分享运气的二流人管理”,都不可能否认他的进取心。虽然他再也没有写过一本像第一本那样受欢迎或影响的书,但霍恩总是试图抓住时代精神,并以一种读者立即意识到与自己非常相似的方式塑造它。

我们还能像霍恩在1964年那样大胆地思考“澳大利亚”吗?可能不会。

我们是一个更加多样化和复杂的国家,在一个似乎以一种更悠闲的20世纪60年代中期的节奏前进的世界。今天没有人会把澳大利亚称为“长周末之国”,正如其中一位概括者罗纳德•康威(Ronald Conway)在上世纪70年代末出版的一本书的标题中所说的那样。也没有人敢像霍恩在《幸运之国》(the Lucky Country)一书中那样宣称:“澳大利亚的形象是一个穿着开领衬衫的男人庄重地享用着冰淇淋。”他的孩子在他身边。”

自霍恩的书出版以来,发生了如此多的变化:移民政策吸引了世界上每个有人居住的大陆的人们,社会的多元文化性质日益增强;土著澳大利亚人在国家日常文化中的突出地位;该国的地缘政治定位和贸易网络;放松对澳大利亚经济的管制和全球化;两党制的衰落和小政党和无党派人士的崛起;文化战争;数字革命;女权主义带来的变化;澳大利亚卷入越南、伊拉克和阿富汗战争;以及诸如非殖民化、环境保护、人权和移民澳大利亚持续难以倾听土著声音等紧迫问题。

霍恩于2005年去世——许多人认为霍华德政府理应为他举行国葬——《幸运之国》如今仍被大量引用,虽然阅读频率有所下降。最近,由瑞安·克罗普(Ryan Cropp)撰写的获奖传记重新唤起了人们对霍恩生平和思想的兴趣。我们很容易想象,一本由一战后不久出生的记者、作家和学者在澳大利亚社会发生重大变革前夕写的书,已经没有多少东西可以教给我们了。

然而,也许是《幸运之国》的抱负、目的和方法,而不是它的实际内容,对今天的我们更有意义。霍恩是个固执己见的人,但他的思想并不封闭。如果说他有自己的“部落”,那就是知识分子——尤其是来自他的家乡悉尼的知识分子——那些以思考、交谈和写作为生的人。

阅读更多它不是一个现代的政治部落,它坚持要求我们忠诚,要求我们展示一种理解世界的方式,拒绝所有其他的方式。在他的社会中,仍然有一种公共领域的共同意识——仍然由白人盎格鲁人统治,但开始向更多样化的影响开放。

那个旧的、前数字时代的公共文化有许多缺点和弱点,但它与我们今天的媒体和文化景观的游击战不同。它不需要分析对手所说的每句话,找到理由把他们赶进黑暗中。即使是在冷战产生的意识形态冲突的时代——霍恩也不掩饰他的反共主义——严肃的辩论意味着探索分歧,而不仅仅是强调它们,就像今天为了点击或点赞而经常发生的那样。

在《幸运之国》一书中,学者和大学受到了一些尖锐的批评,人文学科受到了粗暴的对待。大学正在衰败。学者们把他们的职责视为一份工作,他们对金钱比对思想更感兴趣。当然,这与《幸运之国》的作者形成了暗含的对比,他从未获得过大学学位,但对思想深感担忧,也不指望在一个地方找到它们,也不指望它们成为某个特定媒体或新闻“提要”严密保护的财产。

阅读更多这对今天的我们来说仍然是一个很好的模式。人文学科——被认为是一种开放的、探索性的、系统的、探究人类本质的形式——可以提供灵感和专业知识的来源。认真对待这些问题可能会带来一种更文明的话语,一种对思想的开放,这种思想可以在不同的政治承诺中共享,并扩大对国家政治可能性的认识。在去年的“声音”公投失败后,人文学科可能也会在讲述真相和为后声音时代的国家指明方向的艰巨任务中发挥重要作用。

-

弗兰克·邦乔诺(Frank Bongiorno)是澳大利亚国立大学的历史学教授。马克·麦肯纳是悉尼大学历史学名誉教授,也是澳大利亚国立大学国家传记中心名誉教授

-

澳大利亚人文学院将于11月13日至15日在澳大利亚国立大学召开为期三天的研讨会,主题为“澳大利亚的思想与理想:幸运的国家迎来60岁生日”。

本文来自作者[一只向凝呀]投稿,不代表得康号立场,如若转载,请注明出处:https://m.dekang.vip/zsfx/202506-20267.html

评论列表(4条)

我是得康号的签约作者“一只向凝呀”!

希望本篇文章《《幸运之国》出版60周年:我们是否已超越对古铜色澳大利亚男性的刻板印象?》能对你有所帮助!

本站[得康号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

本文概览:六十年前,企鹅出版了一本小型平装书——唐纳德·霍恩的《幸运的国度:六十年代的澳大利亚》。封面上装饰着一幅委托创作的画像——阿尔伯特·塔克(Albert Tuc...